Gap - Hautes-Alpes

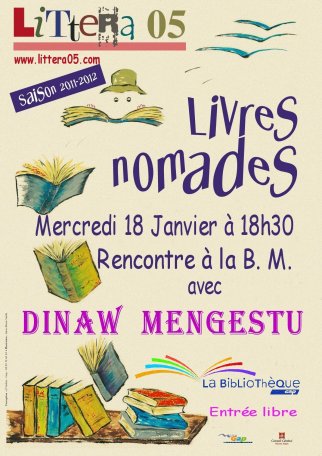

Dans le cadre de « Livres nomades »,

Littera 05 a accueilli Dinaw Mengestu le 18 Janvier 2012

à la Bibliothèque Municipale de Gap, pour une rencontre avec des lecteurs.

|

|

Extraits de cette rencontre :

Littera :

C'est aux Correspondances de Manosque que nous vous avons connu et, tout de suite, vous avez eu la gentillesse d'accepter notre invitation. Nous en sommes évidemment très fiers. Vous êtes un écrivain qui monte aux Etats Unis, vous êtes reconnu comme l'un des 20 jeunes auteurs les plus prometteurs de la littérature américaine. C'est vrai ?

Dinaw Mengestu :

Oui, c'est tellement bien cette liste !

Littera :

Est-ce que vous avez l'habitude de répondre à des petites structures comme nous, des petites associations et de venir dans des petites villes d'une façon aussi modeste ?

Dinaw Mengestu :

Oui, pour un écrivain, c'est super.Je suis obligé de vous remercier parce que sans vous, on n'est rien. C'est le lecteur qui fait la culture. Merci beaucoup pour l'invitation de venir à Gap.

Littera :

Vous continuez à enseigner à New York ?

Dinaw Mengestu :

Non, j'ai arrêté, depuis que j’ai commencé à écrire et quand je me déplace aux Etats-Unis, c’est pour présenter mes livres.

Littera :

Vous êtes un homme des grands espaces; peut-être, on en reparlera. Parlez-nous un peu de vous : où êtes-vous né ? Où avez-vous passé votre enfance ?

D'où êtes-vous ?

Dinaw Mengestu :

C’est une question difficile pour moi, en Français et en Anglais aussi. Je suis né en Ethiopie en 1978. Je suis parti aux Etats Unis à 2 ans, juste après la guerre en Ethiopie. J'ai été élevé dans une petite ville du centre des E U puis à N Y à 20 ans

Littera :

A 20 ans, justement, il se passe quelque chose. Jusque là, vous aviez peu parlé avec vos parents des raisons qui les avaient amenés à quitter l'Ethiopie. C'est à peu près en même temps que vous commencez à leur poser des questions. Qu'est ce qui s'est passé à ce moment-là ? Vous avez eu besoin de connaître l'histoire éthiopienne ? Y a-t-il eu un déclic ou est-ce qu'il y a très longtemps que vous vouliez savoir ?

Dinaw Mengestu :

Non, quand j'étais petit, je pensais toujours que j'étais américain. Un jour, mon père m'a dit « Dinaw, toi, tu es Ethiopien ». C’est comme s’il m’avait dit « tu es japonais ou russe » parce que je n'ai aucune idée de ce qu'est l'Ethiopie, de ce qui se passe en Ethiopie. J'ai des photos d'Ethiopie quand j'étais petit, des photos de famille, de famille seulement.

A 13 ou 14 ans, je commence à comprendre que je ne suis pas juste un jeune américain. J’étais aussi noir. Mon histoire devenait très complexe parce que j’ai appris en même temps que j’étais aussi un immigré, mais pas pour autant un criminel.

En même temps, je n'ai aucune idée de ce qu'est un Ethiopien, parce que je n'ai aucune figure, aucune image d'Ethiopie. Il m’a fallu attendre jusqu’à l’âge de 20 ans pour commencer à construire mon histoire. J’ai alors demandé à mes parents de me raconter leur histoire.

Littera :

Vous étiez vraiment à la recherche de vos racines ? La vie de votre famille ?

Dinaw Mengestu :

La vie de la famille mais aussi l'histoire de mon pays. Je n’avais que l'histoire de ma famille, Je voulais aussi une histoire plus complète, qui fasse davantage le tour de mon histoire.

Littera :

Etes-vous retourné en Ethiopie ?

Dinaw Mengestu :

Oui,

Littera :

Vous êtes journaliste, vous avez fait de très beaux reportages sur l'Afrique, sur le Darfour en particulier. Mais est-ce que vous êtes retourné en Ethiopie ?

Dinaw Mengestu :

Oui,

Littera :

L : A quel âge ?

Dinaw Mengestu :

à 28 ans, c'est juste après la parution de mon premier livre Les belles choses que porte le ciel. Dans ce livre il y a des passages où il est question de l’Ethiopie. Et je savais que je devais revenir en Ethiopie pour en savoir plus parce que mon père ne m’avait pas tout dit. J’y suis resté trois mois et ça a changé ma vie.

Littera :

Vous avez de la famille là-bas ?

Dinaw Mengestu :

J'ai une tante, un oncle, des cousins.

Littera :

Et le héros du 1er livre Sepha qui raconte la mort de son père, ou plutôt l'arrestation de son père, c'est quelque chose qui vous a été raconté, ça ? Je sais que vous avez un oncle qui a été tué pendant cette guerre. C'est un peu cette histoire ?

Dinaw Mengestu :

Le narrateur du roman Sepha Stephanos, a le même nom que mon grand-père m' a donné lors de mon baptême. Donc, j'étais très proche de mon grand-père quand j'étais petit et il est mort après que j'ai quitté l'Ethiopie. Quand j'ai commencé à écrire mon 1er roman, j'ai voulu utiliser les noms des gens de ma famille. Quand mon père m'a parlé de son frère qui était avocat, il m’a simplement dit qu’il était mort.Quand j'étais petit, mon père utilisait tout le temps le nom de son frère mais il ne m'a jamais rien dit d'autre, seulement qu'il était mort en prison. Moi je pense à lui et aux autres membres de ma famille.

Littera :

Il y a des souvenirs qui remontent à la mémoire de Sepha. Sepha est le héros du 1er livre. Trois fois il évoque la mort de son père et cite le moment où le père, voyant arriver les révolutionnaires, demande une simple faveur : qu'il puisse sortir de chez lui, la tête haute, debout. Ca, c'est un témoignage que vous avez eu ?

Dinaw Mengestu :

Non parce que mon père ne m’a pas donné de détails. Quand j’ai écrit cette page sur l’arrestation du père de Sepha, je n'avais aucune idée que j'étais en train d'écrire la mort de mon oncle. C'est après que j'ai mis une image dessus. En réalité on ne savait jamais ce qui leur arrivait après leur arrestation par les militaires.

Littera :

Le sort a été à peu près le même pour tous. On allait les chercher chez eux et on les emmenait.

Votre premier livre Les belles choses que porte le ciel vous a apporté une certaine notoriété, pour ne pas dire une notoriété certaine ? Il a été très bien accueilli.

Dinaw Mengestu :

Oui, mais je ne m’y attarde pas parce que c’est éphémère.

Littera :

Quand on lit de bonnes critiques, c'est pas mal ?

Dinaw Mengestu :

Oui, mais les moins bonnes aussi.

"Les belles choses que porte le ciel" : Votre premier roman a été publié aux Etats-Unis en 2006 et traduit en français chez Albin Michel en 2007.Il est en livre de poche depuis 2010. Il a reçu le prix du roman étranger 2007.

Arrivé aux Etats-Unis en 1977 à l’âge de 17 ans avec son oncle, Sepha Stephanos a fui l’Ethiopie le lendemain où son père a été arrêté par des soldats de la Révolution.

Arrivé aux USA il va faire des études tout en vivant chez son oncle, puis voulant s’affranchir de la tutelle de son oncle, il va louer une maison et gérer une petite épicerie dans une banlieue défavorisée de Washington, dont la population est à majorité noire. Il n’a pas de grande ambition : Mon objectif avait toujours été simple : durer sans être remarqué, jour après jour … Deux amis immigrés aussi, Kenneth et Joseph d'origine africaine viennent souvent le retrouver dans son échoppe, ils égrènent des souvenirs sur l’Afrique et philosophent sur leur situation et sur le rêve américain auquel ils ne croient plus beaucoup.

« Nos souvenirs sont comme une rivière qui serait séparée de l'océan. Avec le temps, ils vont lentement se tarir sous le soleil, alors on boit et on boit mais on n'est jamais désaltérés. » Avec l’arrivée d’une femme blanche et de sa petite fille métisse, Sepha va se mettre à rêver à un possible avenir …

" Ce qu'on peut lire dans l'air", votre deuxième roman, est publié en 2010 aux Etats-Unis et traduit en français chez Albin Michel en 2011.

Yosef est venu s’installer aux USA en 1980, il a fui lui aussi le régime éthiopien. Trois ans plus tard, son épouse Mariam est venue le rejoindre. Bien que mariés, ils se connaissent mal, sont même des inconnus l’un pour l’autre. C’est pour cela qu’ils décident de faire un voyage ensemble, à Nashville, à bord d’une Monte Carlo rouge. Ce voyage leur permettra de mieux se connaître, malheureusement pas pour le mieux. Disputes et coups portés par Yosef à sa femme sont leur lot quotidien.

Trente ans plus tard, Jonas, leur fils, le narrateur du roman, part sur la trace de ses parents. Le couple qu’il forme avec Angela se délite. C’est un homme solitaire, silencieux, qui depuis toujours veut se faire oublier. Il ne connait que quelques bribes de son enfance, ses parents sont restés silencieux sur leur passé. C’est par le biais de la fiction qu’il va retrouver ses racines, reconstituer son histoire et combler les lacunes de sa mémoire. Il invente pour mieux comprendre et pour trouver la vérité.

Littera :

Jonas ne connait pas son histoire. Pour combler les lacunes de sa mémoire, il va se passer quelque chose : comment Sepha qui a quitté l'Ethiopie à 17 ans, arrive-t-il à vivre son exil ?] Que fait-il pour arriver à mieux vivre ? Quelle solution Jonas, né aux Etats Unis, va-t-il trouver face à la vie qui ne le satisfait pas ?

Dinaw Mengestu :

Il est né aux Etats Unis, il se sent vraiment américain. Mais en fait il n’est pas complètement américain puisque son père a immigré. Mais l’histoire de son père il ne la connait pas vraiment : il ne connait que quelques bribes de son enfance, ses parents sont restés silencieux sur leur passé. et il est obligé de construire une histoire plus complète.

Littera :

Il a vécu un véritable traumatisme avec son père ?

Dinaw Mengestu :

Jonas est comme chacun de nous : nous sommes tous obligés à un moment ou à un autre de notre vie d’entamer un processus de réconciliation entre nous ou avec notre famille. Il avait bien vécu des moments de violence que lui infligeait son père, mais adulte, il a besoin de savoir qui est son père, qui sont ses parents. Puisque ses parents sont restés silencieux sur leur passé, Jonas va l’inventer. Il va construire cette histoire comme le ferait un écrivain.

Littera :

Il est un écrivain.

Dinaw Mengestu :

Oui. Pour comprendre notre histoire de famille, tout ce qui se passe avec notre famille, on est obligé de faire intervenir notre imagination.

Littera :

Il invente une histoire vraiment extraordinaire. A un moment, il est professeur dans une université religieuse, je crois, et ses collègues le mettent en garde : « surtout, fais attention, ne raconte pas ta vie aux élèves sinon, ils vont te manger". Malheureusement, quand il arrive en classe, Oh Mr,d'où vous venez...Vous avez une alliance au doigt ...etc... et lui se met à raconter son histoire et celle de son père qu'il invente. C'est une véritable odyssée dans le roman : l'histoire de son père, comment il est parti d'Afrique, comment il a traversé le continent africain, venu en Europe, traversé l'océan, arrivé aux Etats Unis.

C'est un roman dans le roman.

C'est comme ça que Jonas arrive à retrouver ses racines, sa vérité ?

Dinaw Mengestu :

Oui, il y a des choses derrière tout ça. Pour Jonas c’est comme pour un écrivain. Quand j'écris un livre, c'est un acte de foi parce qu’avec ce que vous écrivez vous pouvez toucher les gens. Vous montrez que c’est la même histoire que celle du lecteur. Ce n’est pas celle d’un étranger . On parle des mêmes choses : la vie, la mort …

Littera :

En fait, à ce moment-là, Jonas trouve les mots, lui qui est un taiseux, un silencieux, quand il invente, Jonas trouve les mots. Le pouvoir des mots, ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans votre livre. Le pouvoir des mots qui sont là pour vous aider à trouver la vérité, le rôle de l'invention, de l'imaginaire.

Dinaw Mengestu :

Le rôle de l'imagination est une belle chose dans la fiction. Ca nous rappelle la capacité à s'extasier. Au delà des apparences, de la surface, on est capable de comprendre la vie des gens plus en profondeur. En lisant, on lit parce qu'on a vraiment, réellement envie de le faire. Ce petit miracle qui se produit, c’est grâce au roman, grâce à la fiction.

Littera :

J'ai lu, il y a peu, que ce qu'on appelle roman en littérature française n'existe plus, que la fiction n'existe plus. Il y a beaucoup de romans qui racontent la vie de quelqu'un ( chez Vigan, Carrère, Tesson...) On ne sait plus trop où est la fiction, où est la réalité. Est-ce que c'est important de le savoir, on s'en fiche un peu, nous lecteurs ?

Dinaw Mengestu :

Oui. Ce qui est le plus important c'est de trouver un vrai personnage, qu’il ait une belle histoire, pour moi c'est ce qui compte, c’est là la vraie question.

Littera :

Du livre Ce qu'on peut lire dans l'air, je dirais en priorité que c'est un livre sur le pouvoir des mots. Vous leur donnez vraiment un rôle essentiel, vous ? Vous citez à un moment un extrait de la Bible Au commencement était le verbe Expliquez-nous.

Dinaw Mengestu :

Prenez le cas de Yosef. Dans le roman, dans chaque acte de violence, il y a un moment où le langage échoue, il y a un problème d'expression. Quand on n'a pas la possibilité, quand on n'arrive pas à s'exprimer, on finit par être violent . C’est une façon de s’exprimer

Littera :

Le personnage de Yosef est très significatif. C'est le symbole de l'échec. Il a échoué partout : face à Mariam, il n'a pas les mots pour lui parler, il la cogne. Et à la fin de sa vie, dans une maison de retraite, il a perdu tous les mots qu'il avait acquis, il lui reste une centaine de mots, il mélange présent, passé, futur. Yosef n'est-il pas celui qui a vraiment échoué ?

Dinaw Mengestu :

Oui, c'est ça, Pendant longtemps, il a très peu de mots. Quand on n'a pas le langage, on n'a pas d'identité, on n'a pas la capacité à se positionner en tant qu'être humain qui existe avec une identité propre.

Littera :

Je vous lis ce que vous avez dit à Manosque : En perdant ma langue, j'ai perdu mon histoire, celle de l'Ethiopie. Si j'écris, c'est pour remplir cette histoire parce que je n'ai rien. En comprenant mon histoire, je comprends le monde.

D M : C'est moi qui l'ai dit ? C'est vraiment ça. J'ai perdu ma langue quand j’ai quitté l’ Ethiopie . On me dit que j’avais seulement l’apparence d’un Ethiopien. Mais je refuse ça. Je suis né en Ethiopie, j'ai ma famille en Ethiopie

Littera :

Vous parlez éthiopien ?

Dinaw Mengestu :

Non, pas du tout.......J'ai perdu la langue, j'ai perdu plein de choses. Aussi, j'ai découvert plein de choses parce que j'ai compris l'histoire de l'Ethiopie.

L'histoire de l'Ethiopie ne se fait pas ici.

Littera :

Les difficultés que rencontrent les personnages : le couple d'Angela et de Jonas qui se délite, celui de Yosef et Mariam, n'en parlons pas, l'histoire d'amour de Jonas qui n'aboutit pas. Est-ce que les difficultés qu'ils rencontrent sont dues à leur situation d'immigrés, peut-être victimes du racisme, peut-être rejetés par la société américaine ou bien ne rencontrent-ils pas les difficultés comme n'importe qui, à cause de raisons plus intimes : leur psychologie, leur drame familial, les traumatismes de l'enfance ?

Dinaw Mengestu :

Oui, l'histoire des migrants, ce n’est pas une histoire exclusive. C’est une histoire universelle. C'est ce qu'on trouve partout, comme moi, avec ma femme, avec mon oncle, avec tout le monde, la fusion se fait très bien. On a toujours dans les histoires des situations complexes. On cherche toujours à faire son possible pour comprendre ça, pour rendre les choses possibles, gérables.

Littera :

En tout cas, vous en avez fait des personnages universels et ça, c'est le signe d'un vrai talent je crois ?

Dinaw Mengestu :

Je ne sais pas. J'écris un roman, j’écris pour moi c’est sûr. Mais aussi si j'écris c'est parce que je crois voir quelque chose, je crois en quelque chose.

Dinaw et son interprète Fabien

Littera :

Vous parlez beaucoup des échecs de l'Amérique, vous tordez le cou au rêve américain. Est-ce que la littérature sauve l'Amérique ? C'est Judith qui le dit (Judith, jeune femme blanche installée dans le quartier de Sepha- in Les belles choses que porte le ciel)

Dinaw Mengestu :

C'est grâce à la littérature qu'on peut étendre, faire grandir l'idée de l'Amérique. Ecrivain éthiopien ? écrivain africain ? Moi, je dis non, je suis américain, né en Ethiopie. J’ai vécu aux Etats-Unis, j’ai été élevé aux Etats-Unis et je suis un écrivain américain qui écrit en anglais. J’ai le droit d’écrire comme j’ai été élevé et les Etats-Unis m’ont permis d’être ce que je suis. Ce n’est pas toujours simple de devenir américain mais c’est possible.

Littera : Est-ce que ça veut dire que les immigrés qui arrivent aux Etas-Unis sont mieux perçus que les descendants des esclaves ? En ce qui concerne l’esclavage, peut-on dire que les plaies sont refermées ?

Dinaw Mengestu :

Notre histoire n’est pas la même. On est arrivé en voulant être comme tout le monde. Ma famille, moi-même, nous sommes des immigrés qui sommes arrivés aux Etats-Unis avec l’idée bien précise de travailler et de devenir avocat ou autre. On arrive sans idée de racisme, de ségrégation. Pour les Africains – Américains on sait bien qu’ils ne sont pas arrivés dans les mêmes conditions. Leur histoire, c’est l’esclavage.

Littera :

Vous nous avez dit que vous étiez retourné en Ethiopie. C’était pour vous un besoin, comme un voyage intérieur. Vous avez fait le voyage inverse de celui de vos parents. Vous avez retrouvé vos racines : vous sentez-vous apaisé maintenant ?

Dinaw Mengestu :

J’ai construit une maison qui bouge avec moi, que j’emmène partout avec moi.

Littera :

Maintenant vous avez élargi votre horizon : vous êtes installé à Paris depuis trois ou quatre ans : vous êtes bien à Paris ? Vous vous y sentez bien ? Qu’est-ce qui vous a attiré à Paris ?

Dinaw Mengestu :

Je ne suis pas venu en France, j’ai quitté New York. J’ai voulu changer de vie ; je vivais à New York depuis très longtemps.

Littera :

Il y a chez vous beaucoup de références à des auteurs européens : Dante, Rilke, Tocqueville, Joyce, sans parler de Dostoïevski. Vous avez mis en exergue de votre livre Ce qu’on peut lire dans l’air un extrait de Elégies de Duino de Rainer Maria Rilke :

Ne le savais-tu pas déjà ?

Ouvre grand tes bras, que leur vide rejoigne

Les espaces où nous prenons souffle :

Peut-être les oiseaux, dans le secret savoir de leur vol,

Sentiront-ils le ciel

Soudain plus vaste

Cette idée de vous échapper, de prendre votre envol, on vous imagine comme ça maintenant que vous avez trouvé vos racines.On a peu parlé de votre écriture : poétique, émouvante, qui traduit si bien l’intime des gens, les relations, les conflits…avec des métaphores si belles : On va laisser vos lecteurs l’apprécier. Je lirai seulement un passage :

Jonas se rappelle son enfance, quand sa mère l’accompagnait à l’école :

Elle m’embrassa sur les deux joues avant de traverser la rue sans encombre où, sur le trottoir opposé, une rangée de maisons en brique à un étage, toutes identiques avec leurs porches étroits et leurs pelouses sans clôture, se tenaient prêtes à la cacher. Elle fit quelques gestes brusques avec ses mains, comme on fait pour chasser des chiens, des pigeons et des pauvres, afin de m’encourager à franchir les marches de l’école. Quand, arrivé en haut, je m’arrêtai pour la regarder, elle disparut au coin de la rue, car elle savait que je n’entrerais pas tant qu’elle ne serait pas partie. Un bout du bas de sa robe bleu foncé la suivit une fraction de seconde et demeura en suspens dans l’air même après qu’elle eut tourné au coin de la rue. L’attention que j’y portais fut telle que ça aurait bien pu être un morceau de ciel bleu offert à la terre. Après que ma mère eut disparu, cet ultime fragment de bleu, imaginaire ou pas, continua à flotter dans l’air et moi à le voir aussi clairement que le stop au croisement et l’érable qui faisait de l’ombre sur le panneau et le carrefour. Même si en principe ce fragment de bleu n’existait pas, il n’était pas moins réel que ma mère que je ne voyais pourtant plus. Nous existons plus longtemps que nous le pensons et notre présence se prolonge au point que nous laissons des traces de notre passage partout où nous allons. Sans ça, on disparait pour de bon.