Gap - Hautes-Alpes

« Je fais de la littérature, pas la guerre »

|

|

Dans le cadre de « Livres nomades », Littera 05 a accueilli Boualem Sansal le 28 Janvier 2009

à la Bibliothèque Municipale de Gap pour une rencontre avec des lecteurs.

Nous lui avons posé des questions sur son oeuvre et en particulier sur son dernier roman "Le village de l'Allemand ou Le journal des frères Schiller". Dans ce livre, Boualem Sansal mène un nouveau combat : montrer qu'une partie de l'histoire est verrouillée en Algérie. Il fait alors de la littérature une arme pour combattre

toutes les formes d'amnésie et les révisionnismes de toutes sortes. Littera : Vous vivez à Boumerdès, à 50 kms d’Alger.

Algérien francophone, vous avez fait des études d'ingénieur, puis obtenu un doctorat d'économie. Vous avez été haut fonctionnaire au ministère de l'industrie. En 2003, vous avez été limogé de votre poste en raison de vos prises de position critiques sur l'arabisation de l'enseignement et l'islamisation de l'Algérie.

Encouragé par votre ami le romancier Rachid Mimouni, vous commencez à écrire et publiez votre premier roman, Le serment des barbares (Gallimard, 1999), à l’âge de cinquante ans.

Suivront :

L’enfant fou de l’arbre creux (Gallimard, 2000)

Dis-moi le paradis (Gallimard, 2003)

Journal intime et politique : Algérie, 40 ans après (Aube et Littera 05, 2003 – collectif)

Harraga (Gallimard, 2005)

Poste restante : Alger ( Gallimard, 2006)

Petit éloge de la mémoire : quatre mille et une années de nostalgie (Gallimard, 2007)

Le village de l'Allemand ou Le journal des frères Schiller (Gallimard, 2008)

Littera : Comment êtes-vous venu à l’écriture ? Pourquoi à 50 ans seulement ? Vous n’écriviez pas avant ?Boualem Sansal : Si, j’ai écrit sur les turboréacteurs, des livres d’économie parce que c’était mon boulot. Ecrire de la littérature, ce n’était pas ma tasse de thé. Pourtant j’ai toujours beaucoup lu, la lecture était une vraie passion. Rachid Mimouni m’a encouragé parce que j’ai été un de ses premiers lecteurs et qu’il a peut-être décelé quelques qualités chez moi. Mais c’est surtout à cause de l’état de guerre dans lequel se trouvait mon pays. J’ai commencé à écrire Le serment des Barbares en 1997 ; c’était la guerre civile. Pour nous la vie était terminée. Les Islamistes étaient aux portes du pouvoir. On comptait ce qui nous restait de temps à vivre en mois. Ils occupaient pratiquement tout le pays, les villes… Le pouvoir était en pleine déliquescence, les gens fuyaient le pays … On était dans une situation psychologique terrifiante face à des questions essentielles : qu’allons-nous faire ? Allons-nous fuir, immigrer ? Nous cacher ? On va même jusqu’à imaginer de devenir islamiste, pour passer inaperçu. Certains l’ont fait, se laissant pousser la barbe, s’habillant comme eux, prêts à tourner casaque. On se pose beaucoup de questions sur son pays, sur les gens. En tant qu’économiste et scientifique, j’ai commencé à me poser des questions sur ces sujets : l’économie marche mal, il y a la corruption, la misère qui font naître le mécontentement qui mène à l’islamisme et l’islamisme ne change rien à tout cela. Il fallait chercher ailleurs. Il fallait rentrer dans l’intimité de l’être humain, de l’Algérien et on se rend compte que ça va chercher loin dans l’histoire, dans la psychologie, dans la culture et la littérature permettait de comprendre. L’être humain n’est pas dans la rationalité ; il est dans la passion, le mystère, la magie. La littérature permet d’approcher la vérité. C’est ce que j’ai fait dans Le serment des Barbares où j’ai essayé de comprendre toute cette violence dans laquelle on peut basculer, même si on apparaît très pacifique. Regardez le peuple allemand, l’un des peuples les plus cultivés d’Europe, les plus structurés, comment il est tombé. Pour comprendre, il faut chercher très loin dans le mystère de l’être humain.

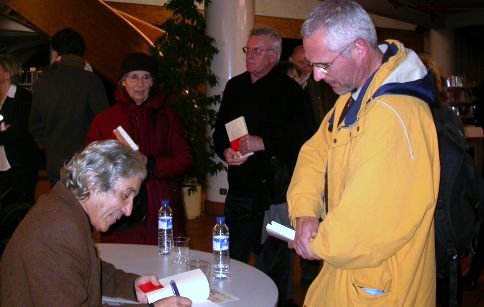

Boualem Sansal est interviewé par Anne-Marie Smith (Littera 05), devant les lecteurs de

"Livres nomades"Littera : A partir de là, la littérature ne vous a plus quitté : vous avez publié en 2005 Harraga.

C’est l’histoire de Lamia, 31 ans, qui s’étiole entre son travail de pédiatre dans un hôpital d’Alger où le quotidien est fait de misère, de violence et de misogynie et sa maison vieille de 2 siècles, où elle vit recluse, dans une sorte de folie douce qui commence à la gagner. Elle n’a plus de famille, seul un jeune frère Sofiane, harraga, « brûleur de route », est parti vers l’enclave espagnole du Maroc d’où il espère gagner l’Espagne. Un jour elle ouvre sa porte à Cherifa, une adolescente de 16 ans, arrivant d’Oran, enceinte de 5 mois et à qui Sofiane a dit : « Va chez ma sœur, elle est revêche, colérique, vieille fille, mais elle t’aidera »… Lamia l'accueille et finit par s'attacher à cette jeune fille fantasque, menteuse et fugueuse. Jusqu'au jour où elle disparaît vraiment. Lamia va mener son enquête pour retrouver celle qu'elle appelle aussi une 'harraga' puis apprendre la vérité.

C’est quoi un « harraga » ?

Boualem Sansal : Avant Harraga, j’avais donc publié trois livres dont je parlais ici et là. Dans la salle il se trouvait toujours quelqu’un qui me posait cette question : Pourquoi n’y a-t-il jamais de femme dans vos livres ? J’expliquais qu’en Algérie il y avait deux univers, celui des hommes et celui des femmes. C’est la tradition et la culture qui veulent ça. J’avais promis d’écrire un livre avec seulement des femmes et j’ai voulu tenir parole. Je me suis rappelé une histoire tragique à laquelle j’ai été mêlé.

Boualem raconte qu'un jour de décembre 1975, alors qu’il était enseignant dans un campus universitaire, une toute jeune fille de 15 – 16 ans l’avait fait demander. Enceinte, elle était à la recherche du géniteur de son enfant. Un malentendu lui avait fait croire que c’était Boualem Sansal ; celui-ci dissipé, Boualem avait eu pitié d’elle et l’avait recueillie chez lui pendant quelques semaines, malgré son côté envahissant et fantaisiste. Elle avait pour habitude de disparaître puis de revenir sans avertir. A la fin, il avait demandé à une amie pédiatre Lamia, de la recueillir chez elle et une grande amitié était née entre les deux femmes …

C’est cette histoire que Boualem a raconté dans son livre, sans même changer les noms des personnages.Harraga est un mot arabe qui veut dire brûler. On désigne ainsi les jeunes qui partent, qui brûlent la route, pour essayer de rejoindre l’Europe. Ils partent dans des conditions dramatiques, sur de légers radeaux, à trente, quarante. Beaucoup meurent en route.

Littera : Et pourtant l’Algérie est un pays riche ; alors pourquoi partent-ils ?

On dit que l’Algérie est riche et que les Algériens sont pauvres. On a un gouvernement de corrompus qui ont volé toute la richesse de ce pays. Mais ce n’est pas qu’une question d’économie ; il s’agit aussi de dignité et de liberté. Quand on n’a pas de travail et qu’on est malmené par la bureaucratie et la police… Il y a aussi ceux qui partent légalement, des étudiants par ex. Et puis il y a les harraga de l’intérieur, qui ne partent pas et qui se replient sur eux-mêmes ; la société est tellement brutale et incompréhensible…

Littera : Poste restante : Alger – Lettre de colère et d’espoir à mes compatriotes a été publié en 2005. C’est une lettre que vous adressez à vos compatriotes, les Algérois. Vous y donnez toutes les raisons du mal-être qui ravage le pays, vous dénoncez la faillite dans laquelle votre pays se trouve. C’est un brûlot sur le pouvoir algérien ce qui explique que ce livre a été interdit en Algérie. Comment un livre peut-il être interdit ? Comment ça se passe ? Qui prend la décision ?

Boualem Sansal : Il y a une commission de censure au ministère de la culture qui décide de donner un visa ou pas pour laisser entrer un livre. En Algérie les éditeurs passent par la commission avant d’éditer un livre. Mais pour les livres édités en Algérie c’est plus facile parce que l’éditeur lui-même fait une forme de censure. Si j’avais fait éditer Le village de l’Allemand en Algérie, il ne l’aurait pas été. Pour les livres qui arrivent de l’extérieur, c’est beaucoup plus strict.

Vous avez dit vous dénoncez la faillite dans laquelle se trouve l’Algérie…Littera : Disons plutôt « vous faites prendre conscience … »

C’est cela. Nous, les citoyens sommes piégés dans des discours. Les systèmes dominants, le capitalisme, l’Eglise, la Mosquée produisent le discours. Nous, nous ne faisons qu’entendre et on se laisse positionner. Dans les pays démocratiques, ce conditionnement se fait mais on a la liberté de choisir : choisir un parti politique, militer, entrer en débat … Dans un système totalitaire, non. Une autorité produit le discours qui vous dit qui vous êtes, ce que vous devez penser…et le seul choix qu’on vous laisse c’est celui d’exécuter. En Algérie, depuis l’indépendance, nous sommes dans un système totalitaire avec un parti unique dont le discours nous a dit : le peuple algérien est arabe, le peuple algérien est musulman… et vous devez être ce qu’on vous dit. Les Algériens se sont laissé piéger par ce système totalitaire qui au départ vous impose des définitions ; vous finissez par y croire et vous êtes convaincu. Le système totalitaire n’a plus besoin de vous surveiller : vous vous définissez vous-même comme étant arabe, musulman …etc… Et là vous devenez votre propre bourreau, vous devenez un relais du système totalitaire.

Dans cette lettre, je dis à mes compatriotes : réveillez-vous ! Je prends les éléments l’un après l’autre pour démontrer qu’ils sont faux. Par exemple, le premier point : dire que l’Algérien est un Arabe. Avant le jour de l’indépendance, nous étions français, de culture française. Avant l’arrivée des Français nous étions ottomans. Avant encore nous étions sous la domination du Caire, de Damas … et avant ça nous étions Byzantins, et avant nous étions Romains et encore avant des Berbères… On est passé par toutes ces étapes. Je prends comme ça ce que le gouvernement appelle « les constantes nationales » et je les décortique… Je dis à mes compatriotes de refuser les définitions. Il appartient à l’individu de se réapproprier cette liberté de se définir lui-même, sachant qu’on peut changer sa définition au fil des années. .Littera : Juste un court passage de Poste restante : Alger : « J’aimerais leur dire que la dictature policière, bureaucratique et bigote qu’ils soutiennent de leurs actes, ne me gêne pas tant que le blocus de la pensée. Etre en prison d’accord, mais la tête libre de vagabonder, c’est ça que j’écris dans mes livres »

Boualem Sansal à Gap, le 28 Janvier 2009

Le village de l’Allemand ou le journal des frères Schiller a été publié en 2008.

Une histoire explosive.

Deux frères, nés en Algérie dans un douar du bout du monde d'une mère algérienne et d'un père allemand. A l'âge de sept et huit ans, (ils ont 14 ans de différence – nés en 70 et 85)leurs parents les ont envoyés en France, chez un vieil oncle, pensant leur donner plus de chance de réussir qu'en Algérie. Rachel, l'aîné, est devenu ingénieur. Malrich traîne dans une cité. Et un jour on retrouve Rachel, mort dans son garage. Il s'est suicidé en inhalant les gaz d'échappement de sa voiture. Avant de mourir, il a souhaité que son journal soit remis à son frère Malrich. Quand celui-ci va lire et découvrir la vérité, sa vie bascule : "J'étais glacé de l'intérieur. Je n'avais qu'une envie : mourir. J'avais honte de vivre". Et lui-même va se mettre à écrire un journal. Le lecteur va donc découvrir un récit à deux voix qui montre que les deux frères vont réagir différemment à la cruelle vérité.

Deux ans auparavant, leurs parents étaient morts dans leur village algérien, massacrés par le GIA. Rachel avait alors trouvé dans leur maison, des documents qui montraient que leur père était un ancien officier nazi, qui avait activement participé à la Shoah, et qui, à la fin de la guerre, avait fui l'Allemagne pour échapper au procès de Nurembreg. Et ce passé, il ne l'avait jamais révélé à ses fils.C’est quoi ce village ?

Boualem Sansal : Dans les années 80, je travaillais pour le ministère de l’industrie et je suis parti pour raison professionnelle à Sétif, dans le centre de l’Algérie. Je me suis perdu dans l’arrière pays et je suis tombé sur un petit village différent des autres villages algériens, propret, net, presque étranger. A Sétif, on m’a expliqué que c’était le village de l’Allemand. Dans ce village vivait un ancien SS allemand qui avait fait les camps de la mort mais héros de la guerre de libération. Plus tard, ayant décidé d’écrire ce livre, j’ai refait le parcours de cet homme-là. C’était un ancien chimiste qui avait participé comme expert à la fabrication du Zyklon B ; Après la débâcle allemande, il avait fui par la filière du Moyen-Orient et avait été exfiltré vers l’Egypte. Il avait été récupéré par les services secrets du roi Farouk, puis s’était rapproché de Nasser. Au moment de la guerre de libération en Algérie, Nasser l’avait envoyé auprès du Colonel Boumediene comme conseiller technique pour former des officiers. A l’indépendance, il était resté en Algérie où il s’était marié et s’était converti à l’islam. Il est mort de sa belle mort en 1995. C’est cette histoire que j’ai voulu raconter mais pas de cette manière-là. Raconter l’histoire d’une crapule ne m’intéressait pas.Littera : Vous ne seriez pas allé au bout de ce que vous vouliez montrer, le problème de la culpabilité ?

Boualem Sansal : Je pensais aux enfants qui découvraient que leurs parents islamistes ont commis des tueries dans les années 90 ; je pensais à ces enfants dont le père était dans les maquis, violaient des filles, égorgeaient les habitants de villages entiers. Ces enfants qui avaient 5 ou 6 ans en 1994 avaient aujourd’hui 17 ou 18 ans. Le jour où ils allaient découvrir ce que leur père avait fait, dans les journaux, les livres ou en entendant quelqu’un en parler, comment allaient-ils réagir ? Et à partir de là, j’ai étendu ça à nous tous : lorsque nous découvrons que nos parents et plus généralement le peuple auquel nous appartenons a commis au cours de l’histoire des atrocités, comment réagir ? Je pose la question de la culpabilité : Les Français sont-ils responsables de ce que la France a fait à Madagascar ou en Algérie ou ailleurs ? Est-ce que demain Bush va se sentir responsable des douleurs qu’il a infligées en Irak ou ailleurs ? Ce sont ces questions que j’ai voulu aborder.Littera : C’est l’histoire de la transmission, de la filiation : il faut que les enfants sachent et le problème en Algérie c’est qu’il y a une partie de l’histoire qui a été verrouillée. Vous rappeliez par ex tout à l’heure que des nazis sont venus aider au moment de la guerre de libération, ce que l’on ne sait pas. Et puis il y a la Shoah que beaucoup de gens de la rue ne connaissent pas ou pensent que c’est une invention des Juifs. Avez-vous donné à la littérature le rôle que l’on a enlevé à l’histoire, celui de la transmission ? Avez-vous voulu faire avec votre livre œuvre pédagogique ?

Boualem Sansal : Tout à fait. L’histoire est produite par les ordres dominants. Dans les pays arabes, musulmans, l’histoire est un discours. Dans les pays totalitaires, existent des historiens de service qui écrivent l’histoire comme on leur demande de l’écrire. Dans les années 70 Boumedienne avait mis en place une commission pour écrire l’histoire de l’Algérie. Ils gomment ainsi ce qui les dérange. Même dans les pays démocratiques, l’histoire n’est pas toujours l’histoire.

Il faut pouvoir s’affranchir de l’histoire. Mais en même temps on en a besoin. Moi par ex je me suis rabattu sur les livres d’histoire. Il y en a tant sur la deuxième guerre mondiale : des thèses contradictoires sur la Shoah, celles qui démontrent l’absolue véracité de la Shoah, ou celles qui avancent des arguments pour montrer que ça n’existe pas. Dans les pays musulmans, la Shoah n’existe pas, de même que l’expression « extermination des Juifs ». Et j’ai trouvé des choses étonnantes. Les criminels de guerre n’ont pas tous fui en Amérique du Sud. Il y avait une filière arabe. Pourquoi ?Boualem Sansal remonte aux années 30 pour expliquer que Hitler, qui avait besoin de construire des axes alliés, proposait des pactes à de nombreux pays : le Japon, l'Italie, la Turquie et aussi à des pays arabes,à travers des mouvements nationalistes qui commençaient à être activés, aux chefs religieux surtout pour en faire des alliés. Des milliers de jeunes Arabes ont rejoint en Allemagne « le bataillon arabe » créé par Hitler, qui se battait aux côtés de la Wehrmacht. Et c’est tout naturellement que des officiers SS, après la défaite allemande, ont fui vers le Moyen-Orient.

Littera : Où avez-vous trouvé ces éléments, puisqu’ils ne se trouvent pas dans les archives algériennes ?

Boualem Sansal : Ils ne sont même pas en France. A la fin de la guerre, les Russes et les Américains avaient une priorité : faire main basse sur les Archives. Quand les historiens ont commencé à travailler, ils l’ont fait à partir des documents laissés par les Russes et les Américains. Il y a eu quelques publications américaines très confidentielles d’universitaires américains. Ce sont eux que j’ai contactés et qui m’ont mis sur des pistes. Quand j’ai eu tous ces documents, je me suis dit que je ne pouvais pas écrire ce livre, avec ces sujets restés tabous qui allaient m’apporter des ennuis. J’ai très longtemps hésité et l’ai fait finalement.

En conversation avec Josette Reydet (Littera 05)

Littera : Revenons au livre et aux deux personnages, Rachel et Malrich. Rachel va prendre sur lui la responsabilité des crimes de son père. Parti sur ses traces - Je mets mon pas dans celui de mon père - il va découvrir le passé de son père : J’étais perdu, je me cherche moi-même, je remonte le temps, je fouille les ténèbres, je vais sonder le plus grand malheur du monde et tenter de comprendre pourquoi j’en porte le poids sur mes épaules. En vérité, c’est parce que je le sais que la démarche est douloureuse. Je ne pourrais jamais appréhender l’immensité du drame et revenir indemne. J’ai tellement peur de rencontrer mon père où il ne faut pas, où pas un homme ne peut se tenir et rester un homme. Ma propre humanité était en jeu.

Vous posez la question de la responsabilité individuelle. Mais face à une telle barbarie, la responsabilité ne doit-elle pas être collective ? Ne doit-elle pas être celle des peuples ?Boualem Sansal : Rejeter la responsabilité individuelle sur la responsabilité collective est, me semble-t-il, une façon de se défausser. C’est moi qui suis face à ce problème. Je ne peux pas impliquer toute la collectivité dans ce que j’ai trouvé. Bien sûr, nous sommes une société organisée et devons donc transmettre, organiser l’information, éviter que ces informations déchainent des passions et provoquent des troubles. Ce sont les enseignants et les pédagogues qui doivent transmettre. Mais au bout du compte, c’est individuel.

Littera : C’est la réponse d’un fils à son père.

Boualem Sansal : Quand Rachel va sur la tombe de ses parents, il va découvrir dans une valise laissée dans la maison de ses parents, tout le passé de son père. Dans son livret militaire, il y a toutes les affectations : Auschwitz, Birkenau… et il comprend tout de suite. Il est lui, face à la révélation, c’est lui qui est interpellé : c’est mon père. C’est lui qui a tué des gens ; qui sont ces gens qu’il a tués ? Il doit mettre des noms derrière ces gens et il prend son bâton de pèlerin pensant trouver des personnes qui l’ont connu. Parce qu’en fait, il voulait aussi sauver son père : il était jeune, il avait 20 ans, on l’a mobilisé, il a été affecté à tel endroit et on lui a dit : il faut faire ça et il l’a fait.

Littera : Comme beaucoup d’Allemands ont dit : on a obéi aux ordres.

Boualem Sansal : Oui. Mais on peut obéir à un ordre, à un deuxième, à un troisième … Mais il va arriver un moment où on va se poser des questions. Et que fait-on alors ? A un moment, se pose la question de la responsabilité. Et Rachel va se trouver face à ces questions : qui étaient ces gens-là ? Qui les gazait ? Comment étaient-ils gazés ? Quel était le rôle de mon père? Il va ainsi reconstituer tout le chemin de son père et arriver à la question : Qu’est-ce que je fais ? Mon père est un criminel, il s’est échappé, il n’a pas eu le courage, la dignité d’affronter la justice des hommes. Il faut que quelqu’un paye.

Littera : Et surtout il n’a rien dit à ses fils.

Boualem Sansal : C’est pourquoi il se sent responsable et se suicide dans son garage, habillé d’un drôle de pyjamas et la tête rasée. En fait il s’est gazé, ce qui était pour lui une façon de châtier son père.

"Tu as tué des milliers de gens et tu es allé jusqu’au bout puisque tu as tué ton fils ".Littera : Quant à Malrich, il en arrive à une prise de conscience qu’on n’attendait pas trop. Expliquez-nous sa réaction.

Boualem Sansal : Malrich lui, est un paumé qui galère dans une banlieue. Il a fricotté avec des dealers, des islamistes. Quand son frère se suicide, il hérite de son journal. Il va suivre une démarche que moi j’ai suivie quand je me documentais. Tous les jours je lisais des documents sur la deuxième guerre mondiale, sur la Shoah et je découvrais des gens porteurs d’une idéologie de terreur et de mort, qui avaient déjà exterminé trois cent mille personnes et qui avaient en tête d’en exterminer des millions et j’en suis arrivé à faire ce rapprochement.

Littera : Vous voulez parler du rapprochement que vous avez fait entre nazisme et islamisme ?

C’est Malrich qui avance cette comparaison.Le journal de Rachel perturbe son frère qui découvre ce que son père a fait. Mais en même temps, Malrich pense qu’on est dans une situation similaire. Il y a des télescopages d’idées, de plans ; l’idéologie est la même. Il ne parle plus de cité mais de ghetto. L’imam de la cité devient le führer. Ses gardes autour de lui deviennent les kapos, puis les SS. Il fait une sorte de transfert : A travers le journal de son frère il décrypte sa propre réalité et il a une réaction très positive : mon frère s’est suicidé, je n’y peux rien, mais moi je connais la même situation. Il rentre alors dans une démarche positive et va affronter l’imam de la cité pour arrêter la machination.

Littera : Ce parallèle que vous faites entre le nazisme et l’islamisme a dû vous être violemment reproché en Algérie ?

Boualem Sansal : J’ai reçu beaucoup de menaces, des menaces de mort et pas seulement en Algérie. J’en ai reçu d’Afghanistan, d’Arabie, du Maroc, de France...

Littera : Et les intellectuels algériens ?

Boualem Sansal : En écrivant ce livre, je savais très bien que les islamistes seraient choqués et que le pouvoir algérien n’accepterait pas que je dise que des nazis ont participé à la guerre de libération, certains comme mercenaires, d’autres par conviction. Il y a eu des Français qui étaient dans l’armée française et qui ont rejoint des maquis algériens par conviction, des Pieds-noirs et même des Juifs, parce qu’ils se considéraient profondément Algériens avant d’être Français. Mais j’ai été incendié par les intellectuels algériens.

Littera : Parce qu’ils sont à la botte du pouvoir ?

Boualem Sansal : Je ne sais pas.

Littera : Est-ce aussi parce que les islamistes ont été amnistiés par le pouvoir algérien que vous faites le parallèle entre nazisme et islamisme ? Il n’y a pas eu de jugement comme pour le père de Rachel et Malrich.

Boualem Sansal : Oui, c’est très similaire. Le pouvoir a accepté d’amnistier tous les islamistes, ce qui est inacceptable. Il faut que la vérité apparaisse, même s’il n’y a pas de vérité absolue. C’est quoi pardonner si on ne sait pas ? Un pardon a une capacité constructive quand on sait.

Littera : Etant donné la situation actuelle en Algérie, qui peut faire changer les choses ?

Le changement peut-il être politique ?Boualem Sansal : Politique ? Non, je ne crois pas. Parce que les gens qui ont pris le pouvoir en 1962 sont toujours là, et leurs enfants qui prennent la suite sont pires que leurs parents. Le processus se reproduit automatiquement. Non, le changement viendra du peuple. C’est toujours le peuple qui à un moment dit : halte ! Les dominants sont éternels : l’Eglise, la Mosquée qui seront là dans mille ans. L’Eglise a son discours et elle le reproduit et le reproduira. Même chose pour les hommes politiques qui ont eux aussi leur discours qu’ils reproduisent. Non, c’est le peuple qui est l’enjeu et le peuple à un moment doit dire : je ne veux être l’enjeu de personne. Je suis le peuple: la souveraineté, c’est moi ! Il faut une prise de conscience.

Littera : Qui va montrer le chemin ?

Boualem Sansal : Ce sont des lois mystérieuses : comment les idées cheminent parmi les peuples, on ne sait pas. On ne saura jamais comment en 1789 les Français ont décidé que …On se plait à dire que les intellectuels ont produit des idées ; mais ce n’est pas vrai ; c’est le peuple qui, dans son profond mystère, à un moment donné …

Littera : Mais alors vous pensez que votre livre ne sert à rien, ou ne servira à rien ?

Boualem Sansal : Dans l’immédiat, il ne sert pas à grand-chose, si ce n’est à échanger entre nous. Mais vis-à-vis du peuple, ça demande beaucoup de temps. C’est du très long terme. Pendant des siècles et des siècles, des peuples ont été opprimés par des tyrans, s’en sont arrangés et un jour ça s’est fait et quand la prise de conscience est engagée, les choses s’organisent, des leaders apparaissent, on écrit une déclaration des droits de l’homme et la machine se met en route.

Littera : Comment sort-on de l’écriture d’un tel roman ?

Boualem Sansal : C’est très dur. J’ai passé des mois et des mois, des années à lire ces choses-là. C’est terrifiant. A des moments, on devient désespéré, on ne croit plus en rien. Je suis allé dans les camps d’extermination pendant des mois et des mois. On ne croit plus en rien après. Et quand je vois aussi ce qui s’est passé chez moi, on ne peut pas se leurrer. Il faut des états forts, parce que les peuples sont capables des pires violences, des pires dérives et il faut des organisations qui résistent à ces tremblements de terre. La société doit être antisismique.

Littera : Mais vous n’êtes pas totalement désespéré : Malrich, c’est vous !

Boualem Sansal : L’espoir est dans le combat. On se bat parce qu’on se révolte, mais on ne sait pas ce qui va en sortir. On se bat mais reste l’hypothèse de la mort ou l’hypothèse qu’on ait tort. La vérité est dans le combat.

Littera : Avant de finir, pouvez-vous nous dire si vous avez des projets d’écriture ?

Boualem Sansal : Pour moi il y a deux livres qui sont très importants : 1984 de George Orwell qui décrypte le système totalitaire, je dirai laïque, qui n’a pas de bases religieuses. Terrifiant ! Et puis « Le nom de la rose » qui lui aussi décrypte un système totalitaire mais basé sur une religion celui-là. Dans les pays arabo-musulmans, il n’y a jamais eu de critique de ce genre… Ce serait intéressant. Si on le prend sous l’angle 1984, on a assez d’expériences : Saddam Hussein, Boumediene chez nous, Ben Ali en Tunisie… Mais Le roman de la rose qui est un livre extraordinaire, décrypte la machination, le piège du débat : comment l’Eglise catholique emprisonnait les gens par ce que nous considérons nous comme libérateur. On met une question en débat : Est-ce que le Christ était pauvre ou riche ? Puis on vous force à dire qu’il était riche. Ceux qui disaient qu’il était pauvre ont été persécutés par l’Inquisition. Ils disaient que Jésus n’avait que sa tunique, n’avait rien d’autre. Tous les Ordres qui se sont bâtis sur cette idée-là ont été persécutés et ont disparu. En revanche, il fallait dire que Jésus était riche, parce que fils de Dieu, donc riche de tout. Il n’a besoin de rien puisqu’il possède tout. Donc c’est par le débat qui est censé être libérateur, que l’Eglise a trouvé, parce qu’elle n’avait pas d’armée, comment emprisonner les gens. Je vous invite au débat et je vous piège dans le débat. Et vous allez vous-même vous mettre au ban de la société.

C’est ainsi que j’ai analysé « Le nom de la rose », comment par le débat on peut construire un système totalitaire. L’Eglise, pendant très longtemps, a fonctionné de cette façon, sous plusieurs papes.

L'heure des dédicaces

La rencontre s’est terminée par la lecture du poème de Primo Levi, que Boualem Sansal a introduit dans son livre à la page 68:

Vous qui vivez en toute quiétude

Bien au chaud dans vos maisons

Vous qui trouvez le soir en rentrant

La table mise et des visages amis

Considérez si c'est un homme

Que celui qui peine dans la boue,

Qui ne connait pas de repos,

Qui se bat pour un quignon de pain,

Qui meurt pour un oui pour un non.

Considérez si c'est une femme

Que celle qui a perdu son nom et ses cheveux

Et jusqu'à la force de se souvenir,

Les yeux vides et le sein froid

Comme une grenouille en hiver.

N'oubliez pas que cela fut,

Non, ne l'oubliez pas:

Gravez ces mots dans votre coeur.

Pensez-y chez vous, dans la rue,

En vous couchant, en vous levant;

Répétez-les à vos enfants.

Ou que votre maison s'écroule;

Que la maladie vous accable,

Que vos enfants se détournent de vous.

A ce poème, Rachel a ajouté ces vers :

Les enfants ne savent pas ;

Ils vivent, ils jouent, ils aiment.

Et quand ce qui fut vient à eux

Les drames légués par les parents ;

Ils sont devant des questions étranges,

Des silences glacés,

Et des ombres sans nom.

Ma maison s’est écroulée et la peine m’accable ;

Et je ne sais pas pourquoi,

Mon père ne m’a rien dit.